家を建てるとき、多くの方がデザインや間取りを重視されます。しかし本当に大切なのは「目に見えない性能」の部分です。

家を建てるとき、多くの方がデザインや間取りを重視されます。しかし本当に大切なのは「目に見えない性能」の部分です。

断熱性、気密性、省エネ性能といった住宅の基本性能は、暮らしの快適さはもちろん、冷暖房にかかる光熱費や健康面にも深く関わっています。

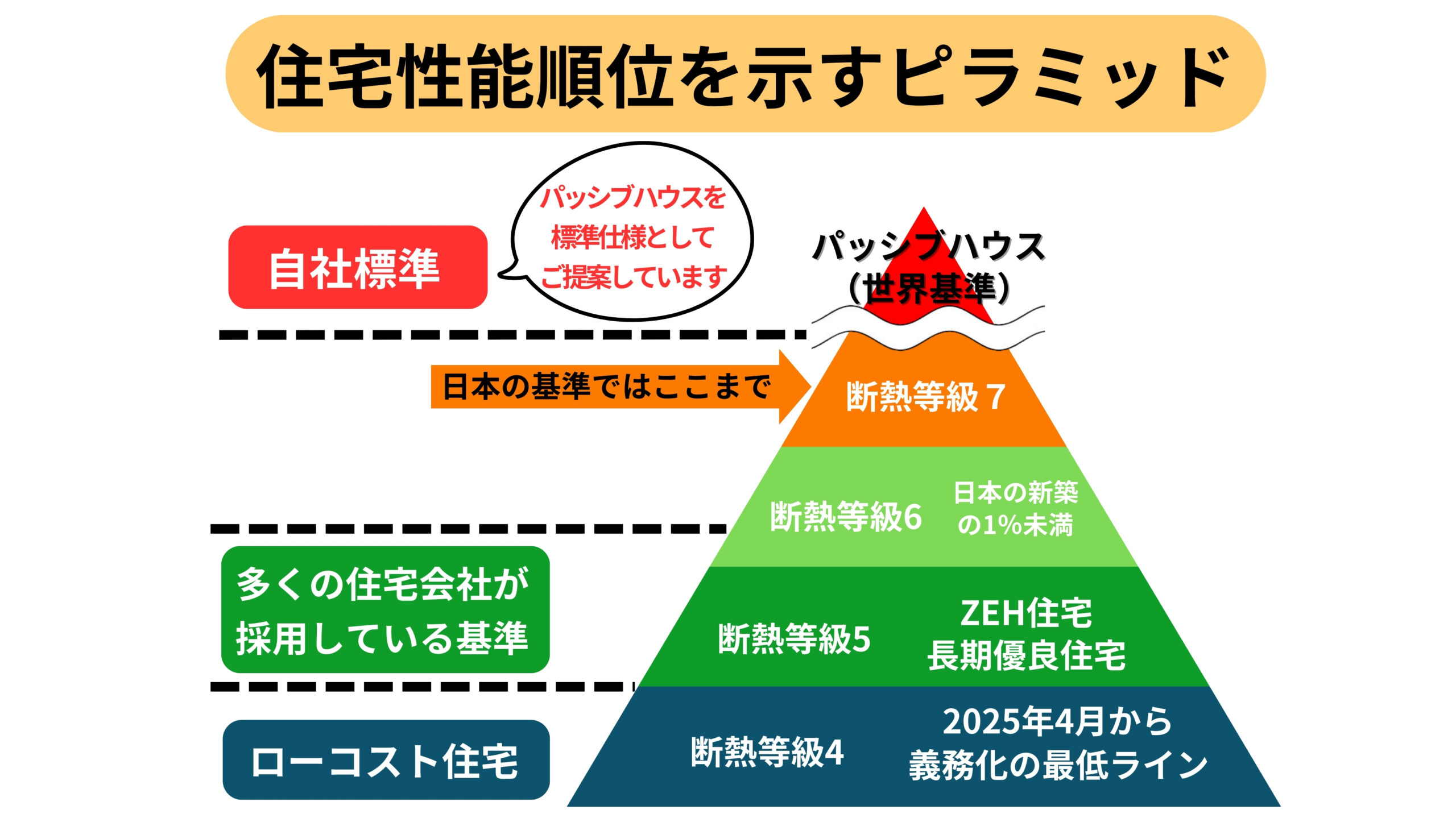

住宅性能にもレベルがあります

どの家も同じように見えても、実はその「性能」には大きな差があります。

暮らしの快適さや省エネ性、さらには光熱費にまで影響するのが“住宅性能”。その違いを、わかりやすくピラミッドで示したのが、こちらの図です。

あなたの家はどのレベル?「断熱等級」とは?

住宅の性能を表す指標として使われるのが「断熱等級」。

2025年4月には等級4が義務化され、ようやく最低ラインが設けられますが、実はこれはまだスタート地点。

多くの住宅会社が採用しているのは「等級5」や「等級6」であり、高性能と言われるZEH住宅や長期優良住宅もこのあたりに位置しています。

しかし、日本全国で断熱等級6に到達している新築は、わずか1%未満というのが現状です。

日本の基準では見えない、本当の“快適な暮らし”とは?

住宅を選ぶ際、「断熱等級〇等級」といった表記を目にすることが増えてきました。

しかし、その等級だけを見て“本当に快適で省エネな住まい”だと判断してしまっていませんか?

実は、日本の断熱等級制度には見落とされがちな課題があります。

それが、「気密性」や「熱橋(構造的な熱の逃げ道)」などが計算に含まれていないこと。

つまり、同じ断熱等級でも、建物ごとに性能や住み心地にバラつきが出るのです。

数字で見る「断熱等級」と「パッシブハウス」の違い

住宅の省エネ性能や快適性を語るとき、よく使われるのが「断熱等級」という指標です。

日本では等級4〜7までが定められており、数字が大きくなるほど性能も高くなります。

しかし、同じように「高性能住宅」といっても、世界基準であるパッシブハウスとは大きな違いがあります。

この表は、各等級とパッシブハウスの数値比較・基準の中身・国際的位置づけを一覧でまとめたものです。

気密性(C値)に注目!パッシブハウス基準だけが“実測を義務化”

気密性能にこだわる理由

― C値だけでは測れない「真の高性能」―

日本の断熱等級制度では、建物の隙間の大きさを示す「C値(相当隙間面積)」や「漏気回数」は評価対象外となっており、仮に測定してもJIS規格による任意・参考値として扱われているのが実情です。

しかし、パッシブハウス基準では異なります。

気密性能の測定は義務化されており、ISO(国際規格)に基づいた厳格な方法で実施されます。

測定は、加圧・減圧の両方式を用い、施工時と完成時の2工程で計12回にも及ぶチェックが行われます。建物内外の気圧差を30秒間計測・補正した上で漏気回数(ACH)として算出し、その値が0.6回/h以下であることが条件です。

一部では、この基準が「日本のC値0.2以下に相当する」と表現されることがありますが、この比較には注意が必要です。

なぜなら、JIS規格とISO規格では測定方法や精度が大きく異なり、単純な数値の置き換えでは比較できないからです。

例えば、JIS方式では減圧法のみ・1〜2回程度の簡易測定が一般的で、施工精度の差が現れにくいのに対し、ISO方式では多角的かつ精密な測定プロセスを通して初めて、気密性能の真の実力が問われます。

私たちは、気密施工を家づくりの中でも特に慎重に取り組むべき重要工程と位置付けています。

万一、気密性能が基準に満たなければ、パッシブハウスとしての認定は受けられません。

たった0〜0.6回の違いで、冷暖房に必要なエネルギー消費は大きく変わります。

それほどまでに、気密性能は住宅の省エネ性・快適性を大きく左右する核心要素なのです。

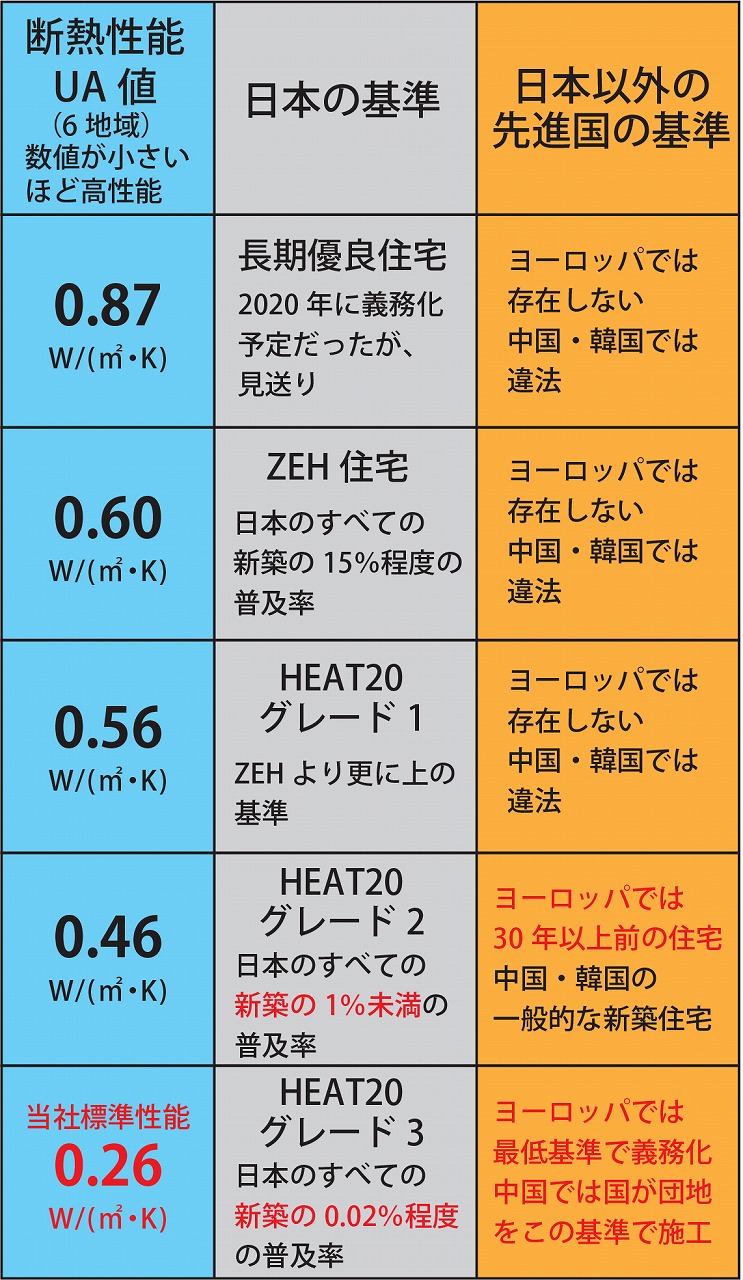

日本と海外の基準の違いが際立つポイント

さらに注目すべきは「日本以外の先進国の基準」です。

ヨーロッパや中国・韓国では、すでに日本の等級4〜5レベルは基準未満、あるいは違法扱いとなっている地域もあります。

・ ヨーロッパでは等級6〜7相当がすでに標準化

・ 中国や韓国では日本基準では建築不可となる地域もある

・ パッシブハウスは欧州を中心に世界中で新築住宅のスタンダードへ

つまり、日本の基準では世界から大きく遅れているのが現状です。

数値だけじゃない、“暮らしの質”を守る基準

パッシブハウスの基準は、単に性能数値を満たすためだけのものではありません。

それは、実際に暮らす人の健康・快適さ・家計、そして環境へのやさしさまでを考慮した基準です。

・ 冷暖房が少なくて済む → 光熱費が抑えられる

・ 室温ムラがない → ヒートショックや結露が起こりにくい

・ 設計通りの性能 → 長期的な快適性が持続

日本の住宅基準では、換気・気密・熱橋対策が十分に考慮されていません。

耐震性が高くても、暮らし心地が悪い家では、光熱費や設備更新に多くのコストがかかります。

左図の「5つの基本対策」を建築時に満たすことで、家の基本性能は一生ものとなり、普通のエアコンだけでも快適に暮らせる家が実現します。

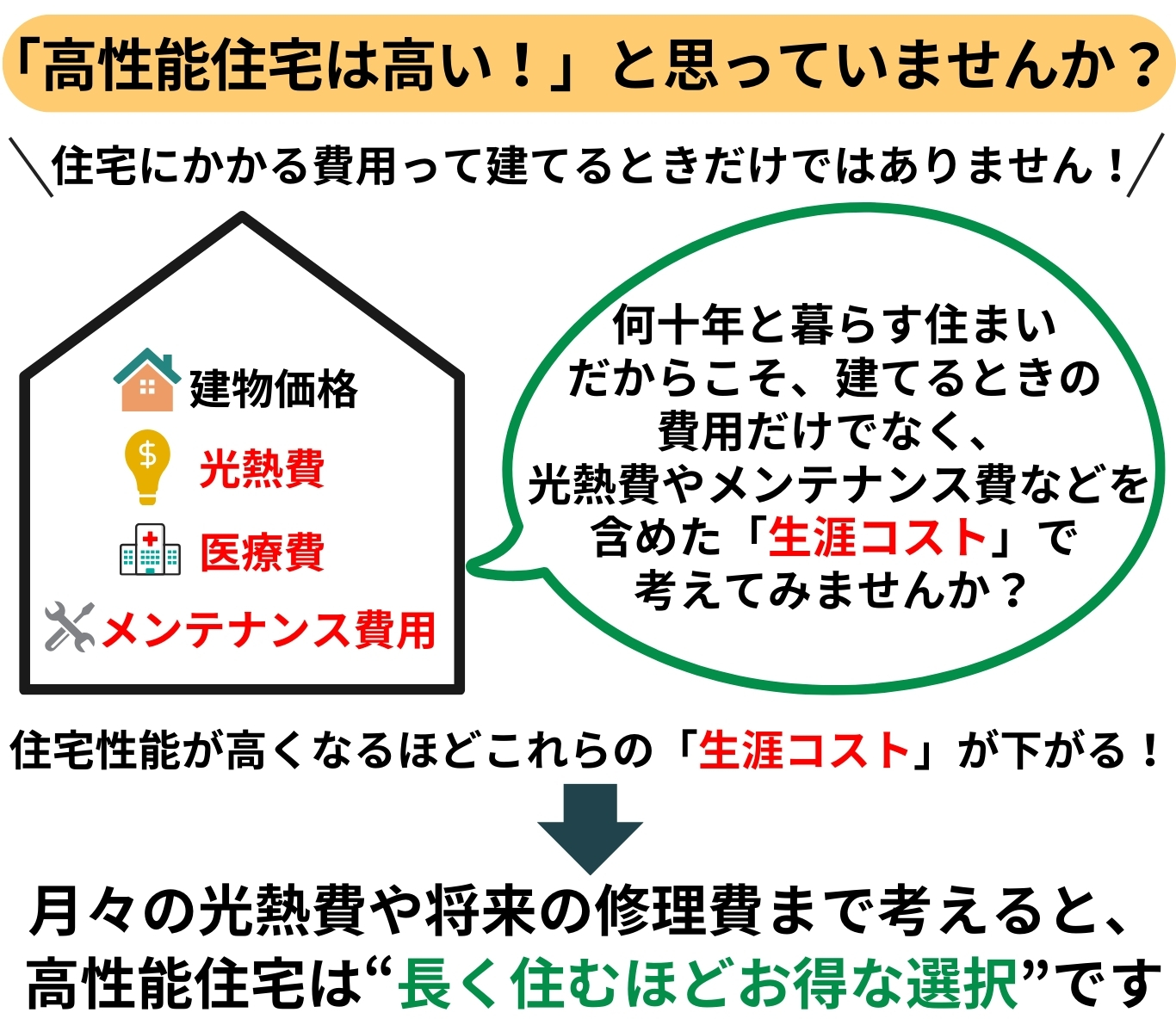

「高性能住宅は良さそうだけど、値段が高いのでは…?」

そう思っている方は少なくありません。ですが、それは建てるときの価格だけに注目してしまっているからかもしれません。

本当に大切なのは、“家を建てたあとに何十年と続く「暮らしのコスト」” です。

建築費用だけでなく、“生涯コスト”で考える住まい選びを

住宅にかかるコストは、建物本体の価格だけではありません。

実際には以下のような費用が、暮らしの中で継続的に発生します。

・ 光熱費(冷暖房や給湯にかかる電気・ガス代)

・ メンテナンス費(外壁・屋根・窓などの修繕費)

・ 医療費(寒暖差や結露による体調不良のリスク)

これらを含めて考えたものが、いわゆる「生涯コスト(ライフサイクルコスト)」です。

住宅性能が高いほど、この生涯コストは確実に下がる

高性能住宅、とくにパッシブハウスレベルの住まいでは、

・ 断熱性・気密性が高いため冷暖房費が大幅に削減

・ 室温差が少なく、健康的な室内環境を維持

・ 劣化しにくく、長期的な修繕コストも抑制

など、毎月の出費・将来の支出ともに軽減されることが期待できます。

つまり、性能の高さは「快適性」だけでなく、「経済的メリット」にも直結しているのです。

“安さ”ではなく、“長く住むほど得する家”を選びませんか?

短期的な「価格の安さ」ではなく、

・ 長く快適に住めること

・ 家計の負担が抑えられること

・ 健康にもやさしいこと

これらをすべて叶えるのが、高性能住宅=本当に価値のある住まいです。

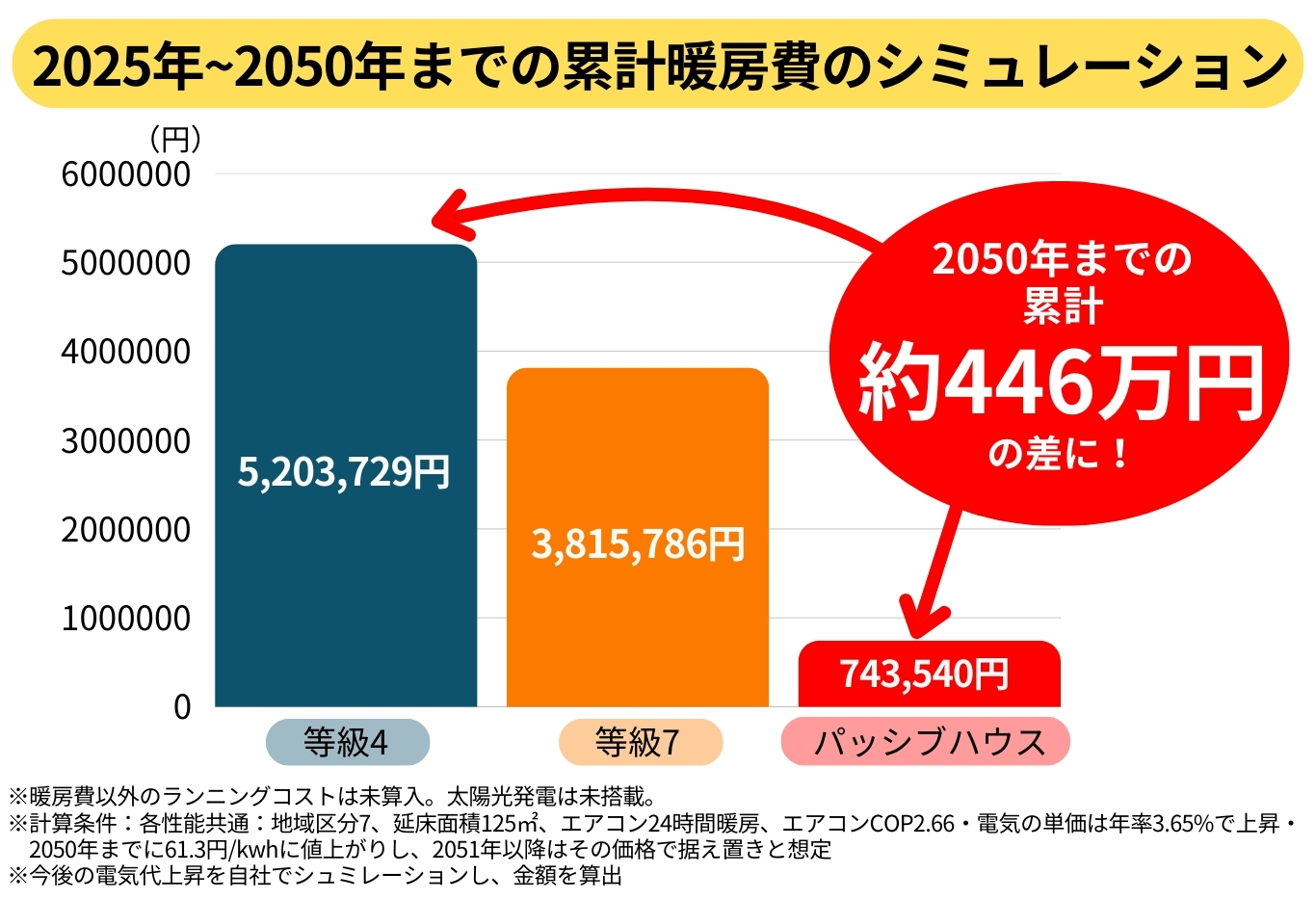

グラフで見る家の光熱費

性能が高い家ほど、あとから「おトク」が積み重なります。

家を建てるとき、多くの方が「建物価格」に目を向けます。

でも実は、それと同じくらい大切なのが、住んでから毎年かかる「光熱費」=ランニングコストです。

上の2つのグラフは、住宅の性能によって将来の暖房費がどう変わるのかを、2025年〜2050年までの実際の電気代予測をもとに計算したシミュレーション結果です。

年間の差で見ると…

・ 2025年時点:等級4の家とパッシブハウスで年間約8万円の差

・ 2050年時点:なんと年間約26万円の差にまで広がります

25年間の暖房費を累計すると——

2025年~2050年の25年間の暖房費を累計したところ

・ 等級4の家:約520万円

・ 等級7の家:約380万円

・ パッシブハウス:約74万円

その差はなんと、約446万円もの節約につながります。

「高性能な家=高い」は本当?

たしかにパッシブハウスは、建築時に少しコストがかかるかもしれません。

でも、毎月の光熱費が大幅に抑えられることで、10年、20年と暮らす中で“価格差は回収”できてしまうのです。

たとえば、建物価格が他より200万円高くても、光熱費で400万円以上差が出るなら、実質的には“お得な買い物”になります。

この比較は、エアコンによる暖房費のみを対象としたシミュレーションです。

冷房・給湯・照明などの電気代は含んでいませんが、実際にはそれらも高性能住宅ほど抑えられるため、さらに差が広がる可能性があります。

2025/4/17 追記

超高性能住宅の暮らし豊かな住宅仕様

馬渡ホームはパッシブハウス認定基準に準拠した高性能住宅を標準提案としています。

住宅は住む人だけでなく、周辺環境にも大きく影響を及ぼします。

快適な暮らしを求める一方で出来るだけ環境負荷を掛けない家づくりが求められていました。

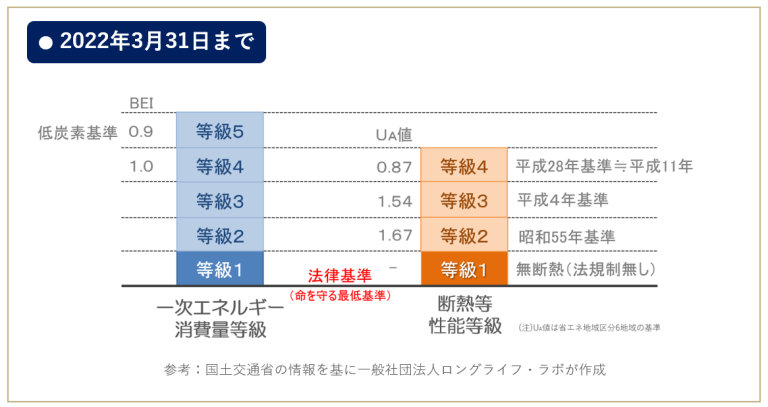

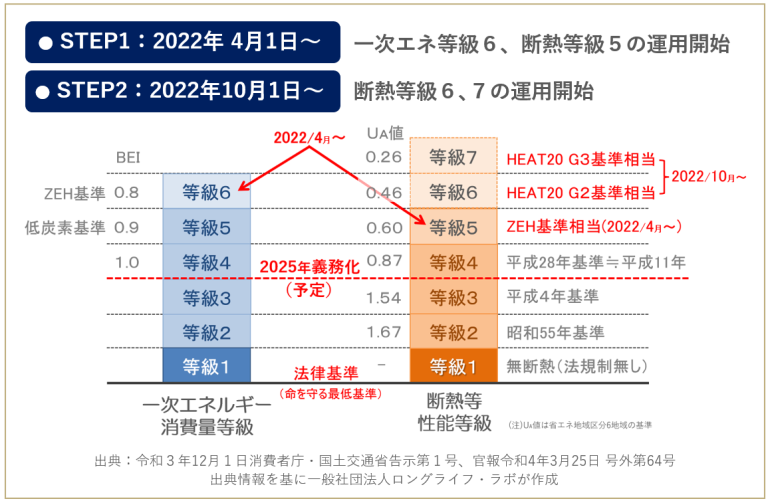

しかし、2022年3月31日までの『断熱等性能基準の最高等級4』は、24年前からほとんど変わっていない緩い基準で、

明らかに断熱性能が足りませんでした。弊社は27年前から、高気密高断熱住宅に取り組んでおり、過去133棟建築させて

いただいた住宅は、どれも等級4を上回っています。

そして、2022年はついに住宅の品質確保の促進等に関する法律が一部改正され、2022年4月1日より「断熱等性能等級5」

および「一次エネルギー消費量等級6」が施行されました。等級5はZEH基準にあたる断熱性能です。

また、2022年10月1日からさらなる上位等級として、断熱等性能等級6、7が新設されることが決定しました。

現時点では数ヶ月先のことですが、すでに告示もされているので、新しい最高等級の基準が認知されることになります。

画像出典:断熱等性能等級6・7が新設決定! | 一般社団法人ロングライフ・ラボ【公式】サイト

家づくりで最も大事なこと

「目に見えないもの」

営業担当者からご案内を受けた方が多いと思います。

「快適な暮らしができる住み心地」であることに多くの方が気づいていません。

日本の家の快適な住宅性能は、

先進国で世界最低なのです。

ヨーロッパと日本は気候が違うという人がいます。確かに気候は各国で違いますが、化学や物理の知識は世界共通です。

日本以外の国では、快適な暮らしができるのにエネルギーが必要がなく、結露やカビの発生しない家が法律で義務化されています。

お隣の国、中国や韓国と比べても住宅性能の差が大きいです。

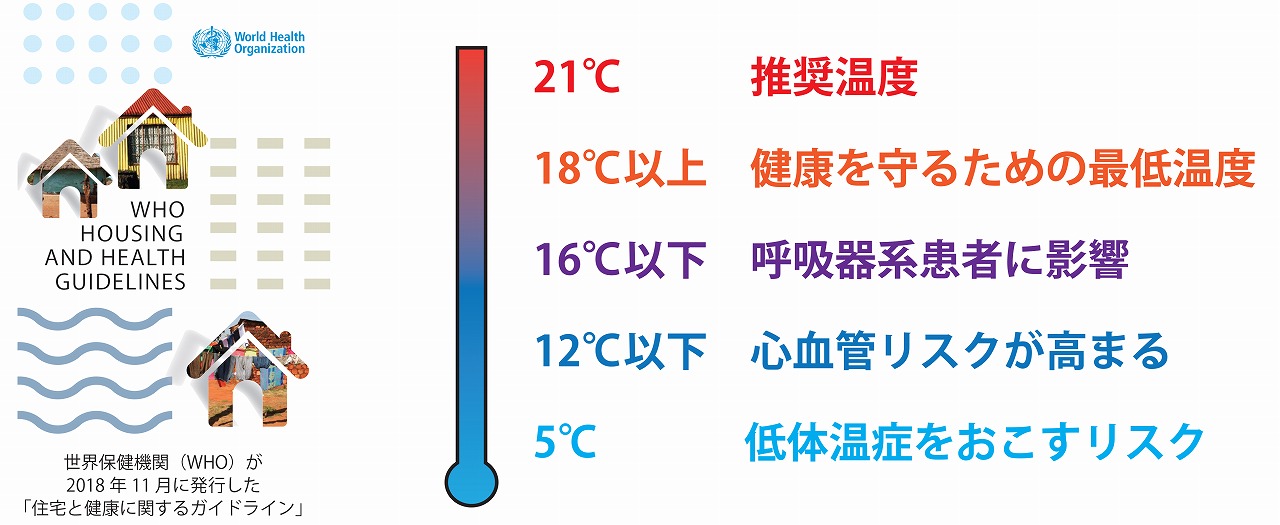

健康と住宅、深く関わっています。

安全でない標準以下の住宅による健康への負担を減らすための実践的な推奨事項を提供する最新の証拠がまとめてあります。

その中の内容で「室内温熱環境」について述べています。

温暖または寒冷気候の国々では、寒い季節における居住者の健康を守るためには、室温18℃が安全が取れた室温です。

これは、WHO(世界保健機関)が世界中に向けて発表しているガイドラインであり、世界の人々が健康で安全に暮らす室温は、「18℃以上」が基準になると表しています。

寒い中、上着を着こんで我慢しながら生活している日本は、世界でも珍しい国です。

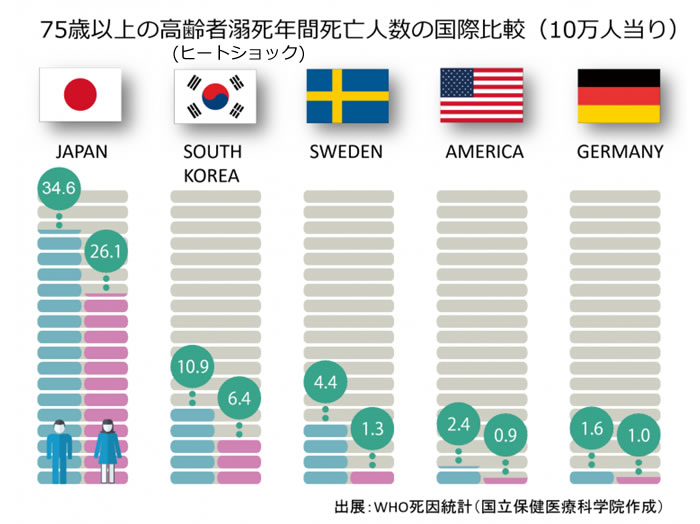

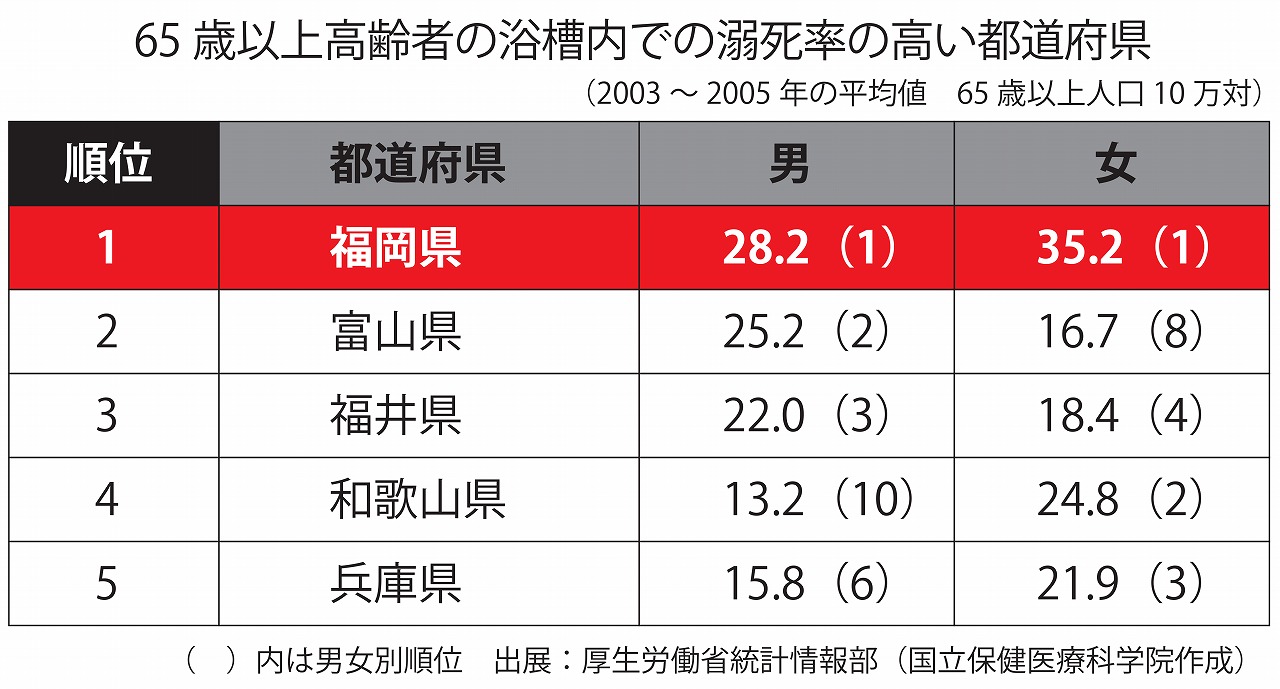

特に溺死及び溺水で亡くなる人は多いです。

実際は、真冬で家の中に居るのに厚着をして過ごしている、

暖かさを売りにしている家でも、光熱費の高さであまり使用されていない暖房設備の家などがあります。

0.26W/(㎡・K)

■隙間相当面積(C値)

平均 0.29c㎡/㎡

※自社施工直近39棟の平均値(弊社では、C値0.5c㎡/㎡以下を目標値としています。)

隙間相当面積(C値)の数値が重要です。

今の時代にあった在宅介護、在宅避難所、テレワークに適し、ずっと続く性能がご家族の健康をずっと守り続けます。